- よみもの

くろば亭 山田家の系譜ーオヤジのまぐろー後編

三浦三崎のくろば亭。今や地元住⺠でさえ知らない⼈も多くなったというそのルーツを⼤正昭和、平成、そして令和へと連なる家族の系譜とともに探ります。

2022.08.30

2022.02.18

三浦三崎のくろば亭。みさきまぐろきっぷを⼿にした観光客がこぞって訪れる三崎地⿂とまぐろ料理の専⾨店だ。三浦に数あるまぐろ料理店の中でもここが唯⼀無⼆の存在感を誇っているのは、店先のテントに⼒強い筆で記された「無国籍料理200種」の⽂字。そして、定番の⾚⾝やトロだけでなく、まぐろの胃袋を始めとする珍しい部位の数々を提供していること。今や地元住⺠でさえ知らない⼈も多くなったというそのルーツを⼤正昭和、平成、そして令和へと連なる家族の系譜とともに探ります。

真⽔の中でシャーベット状にまで解凍が進んだまぐろの⾝に拓哉が包丁を⼊れる。午前九時のくろば亭厨房。開店の⼆時間前。まぐろ料理に関してはその⽇ の味が決まってしまう⼀瞬でもある。

「まぐろがどう化けるか。⾚⾝が中トロになったり、中トロが⾚⾝になったり、どっちに化けるかは切ってみないとわからないんです。中が⾎だらけだったりすることもあるし」

まぐろは⼀本⼀本、味が違う。種類によってももちろんだし、漁場によっても 違いが出る。なのに⽬利きするときの⼿掛かりは切り取られた尾の⾝だけだ。

「尻尾に脂はないけどあの漁場は⽔温が低いし餌も豊富だから脂が出て来るだろうという予測で買ったり、尻尾に脂はあってもあの漁場のまぐろは毎年脂出ないんだよなって経験で買わなかったり。でも最後は勘ですかね」

まぐろ船に乗った経験のない拓哉が遠洋の漁場について語ったとき、その横顔にまぐろの神様と呼ばれた祖⽗・重太郎の⾯影が重なって⾒えた。

「海は私の師匠だ。海がなんでも教えてくれる。緻密に計算した上で、最後は第六感。そうすれば⿂が見えてくる。じいちゃんの本にもそう書いてあったんですよね」

拓哉が照れ臭そうに笑った。重太郎もまた⽣真⾯⽬でシャイな男だったそうだ。そんな祖⽗と形こそ違えども、彼⾃⾝もまたまぐろと向き合っている。まぐろの⾝に包丁を⼊れる。まぐろの命をいただく。それが重太郎の⾎を受け継いだ拓哉が⽣まれながらに背負っていた、そして決して逃れることのできない宿命 のように感じられた。

しかしながら、拓哉が料理⼈を志したきっかけはまぐろではない。

「オヤジがレストランでピザとか作っていて、⾃分も作らせて貰ったりして。だから当時は洋⾷に進むつもりでしたね」

七⼗年代の喫茶店ピザブームから⼗年。今では当たり前にある宅配ピザチェ ーンの⼀号店が国内に出店されたばかりの話だ。

料理学校を出た彼は帝国ホテルでの料理修⾏の為、初めて⽣まれ育った三崎を離れていく。

⼆百海⾥ショックで⽔揚げ⾼が徐々に減少し始めて以来、⽇本⼀の頂点を極めた三崎のまぐろ産業は斜陽化の⼀途を辿っていた。商業組合や⾃治体では三浦半島の他の町のように観光業をという議論が始まっていた。だが、⼀⾜⾶びに観光地へと転⾝を遂げられたわけではない。明治以来、⽔産業⼀筋で埋め⽴て⼯事や加⼯場建設に邁進して来た為、三浦海岸や油壺、城ヶ島のような⼿つかずの⾃然という観光資源も乏しい。さらに半島の最南端というアクセスの悪さもある。それでもわざわざ三崎を訪れたいと思わせるほどの何かをまだ誰も⾒つけ出せていなかった。

妻とともに船員相⼿のスナックを営んでいた芳央も同じ苦境に⽴たされていた。港にまぐろ船が来なければ下町で店を営んでいる者は商売にならない。結局、漁船の寄港増⼤に望みを託すしかないという堂々巡りが町全体で続いていた。まさにそんな時だった。東京で料理を学んだ拓哉が三崎に戻って来たのは。

「オレは喰うのが好きだったんだよな」

⾃分の背中を⾒て料理の道を志した息⼦が初⼼を思い出させてくれたのかもしれない。芳央はすぐにスナックを畳むと店を拓哉と営む料理店に鞍替えする。

知り合いの書家に付けて貰ったという店名は『くろば亭』。

「⽞⼈の刃って書いて『くろば亭』だ。英語で⾔うとプロフェッショナルナイフだな」

まぐろ⼯房に包丁を⼿にした芳央の豪快な笑い声が響き渡る。閻魔⼤王が実在していたらたぶんこんな⾵に笑うのだろう。

まぐろバブルに流されるように夜の店へ鞍替えしていたものの、もともとは 和洋中華からエスニックと世界中の料理を学んだ上でレストランを開業した⼈物だ。⽞⼈の刃と⾃負するほどその腕に誇りと⾃信があったに違いない。とはいえ、最初は今のようなまぐろ料理の店ではなかった。

「⼭海賊料理っつってさ。海と⼭で獲れるすべての料理だな。タヌキ、ワニ、ダチョウ、カエル、⼭⿃。まあ、今でいうジビエなんだけどさ」

海と⼭で獲れるすべての料理と⾔いつつも、そこにはまぐろだけがなかった。 当然だ。まぐろはあくまで⼤消費地に出荷して換⾦するものというのが当時の三崎の⼈々の揺るぎない常識だった。まぐろ産業で繁栄を極めていた当時の三崎にまぐろを提供する飲⾷店は皆無だった。今ではかぶと焼きが代名詞となった三崎館の主⼒も船員向けの宴会料理だったし、下町の⾷堂で提供されていたのは⼤⾷漢の船員たちに喜ばれる⼤盛りのカツ丼だった。⽔揚げされたまぐろを観光資源にするという発想はまだ誰にもなかった。

「客なんか来ねえよ。まあ、ゲテモノの店で有名にはなったけどさ」

そう⾔って笑い⾶ばす芳央には当時から根拠のない⾃信が漲っていたように思えた。⽗の背中を厨房で⾒つめていた拓哉の⾔葉にも悲壮感はない。「本当に暇だったんですよ。あれ、うち平気? みたいな」

今も三崎に漂うその陽気さはやはり、⾎も涙も⼀瞬で気化させてしまうような南端の太陽のせいだろうか。それでもついには仕⼊れをする⾦すら底をついてしまう。いくら腕に⾃信があるといっても、肝⼼の⾷材がなければ振るうこともできない。

そんなある⽇、途⽅に暮れて三崎の⿂市場をほっつき歩いていた芳央はあるものと運命的な出会いをする。それは、仲買⼈たちが品定めする為に切り落とされた、まぐろの尾の⾝だった。

⼈⽣にはすべてが⾒通せる瞬間があるという⼈がいるが、芳央にとってはまさにこのときがそれだったに違いない。

「おやじが⽇本⼀のまぐろ漁師なら、おれは⽇本⼀のまぐろ料理⼈になってやるって思ったんだ」

芳央は⼆束三⽂で掻き集めたまぐろの尾の⾝を使って⼋⼗種類もの料理を作り出した。だが、たったひとりで⽣み出せたわけではない。

「三崎でまぐろ料理専⾨店をやる」というありそうでなかった着想を得た芳央が深夜の厨房でまぐろの尾の⾝を削り出しながら向き合っていたのはまぐろ船の乗組員という諦めた夢だった。

「まぐろ船にかしきってコック⻑がいるんだけど、そのかしきが作るまぐろを使った沖料理ってのがあってさ。材料は陸から持っていったじゃがいもとかタマネギとか保存がきくものと沖で獲れるものだけ、⻘野菜なんかすぐなくなっちゃうから、限られたものだけで作るんだ。まぐろの内臓で作る漁師たちの酒のつまみ。飯のおかず。そういうまぐろ船の沖料理をかしきから訊いたんだよ」

そしてもうひとつ、⽇本⼀のまぐろ漁師だった⽗・重太郎の⼟産話だった。

「あとはオヤジが帰ってくるたんびに『アフリカじゃまぐろの胃袋にフルーツ⼊れてバナナの⽪で巻いて⽯で焼いて喰ってたぞ』とか『イタリアでまぐろのたまごに塩振って上から重⽯をしてた奴をツマミに喰ってたらイタリアの奴らがみんなくれくれって。そのまぐろのからすみみたいな奴をスパゲティに⼊れて、またうまそうに喰うんだよ』とか話してたのを思い出してさ」

聞かされるたびに涎を垂らしていた⽗親の⼟産話を、芳央は深夜の厨房で次々とまぐろ料理に編み直していった。

「オヤジが外国で喰ってうまかったっていうまぐろ料理の話がオレの頭ん中にいっぱい詰まってたんだな」

冷凍まぐろのすり⾝から浮いた脂だけを包丁で削ぎ落としながら語る芳央の瞼の裏に、⼀度しか乗ったことがないはずのまぐろ船の光景がありありと浮かんでいるのが⼿に取るように分かる。

「かぶと焼きってのもよ、もともとは船の上でサメに腹を喰われちまって残ったまぐろの頭だけを煙突の脇で六時間から七時間、延縄漁をやっている間に焼いて、晩飯のおかずにして⾷べたってのが始まりの沖料理なんだ」

だが、今でこそ三崎観光の代名詞とも⾔えるまぐろのかぶと焼きも、提供当初は「市場で廃棄していたものを売り物にするなんて」と眉をひそめる地元住⺠が少なくなかった。まぐろにプライドを持っていたからこその保守的な価値観。それを⼤きく変えたのはテレビという⿊船だった。ある番組で取り上げられたまぐろのかぶと焼きが今で⾔う「映える料理」として⼤きな反響を呼んだのだ。放送後にはまぐろのかぶと焼きという三崎でしか味わえない料理を求めて観光客が続々と訪れるようになった。潮⽬が変わった。

時代は昭和から平成へと変わっていた。まぐろを出荷する⽔産業の町だった三崎が、まぐろを地元でも消費して貰う観光業の町という両輪で⾛り始めた。芳央も店の宣伝を兼ねて多種多様なまぐろ料理とともにテレビに進出していく。

『愛の貧乏脱出⼤作戦』『TV チャンピオン』などの⼈気バラエティ番組にも出演。確かな料理の腕と強いキャラクターで⽗・重太郎以上の存在感を確⽴していく。

「⽇本だとすぐ刺⾝だ、お造りだってそれだけだろ。でも海の向こうじゃいろんな⾵にしてまぐろを⾷べてる。だからうちは無国籍、ボーダレス、国境のない料理なんだよ」

やがて「まぐろオヤジ」と呼ばれるようになった芳央はくろば亭のテント看板に「無国籍料理 200種」と⾃らの筆で書き⼊れた。今では知る者も少なくなったそのルーツは⽇本⼀のまぐろ漁師だった「オヤジのまぐろ」だったのである。

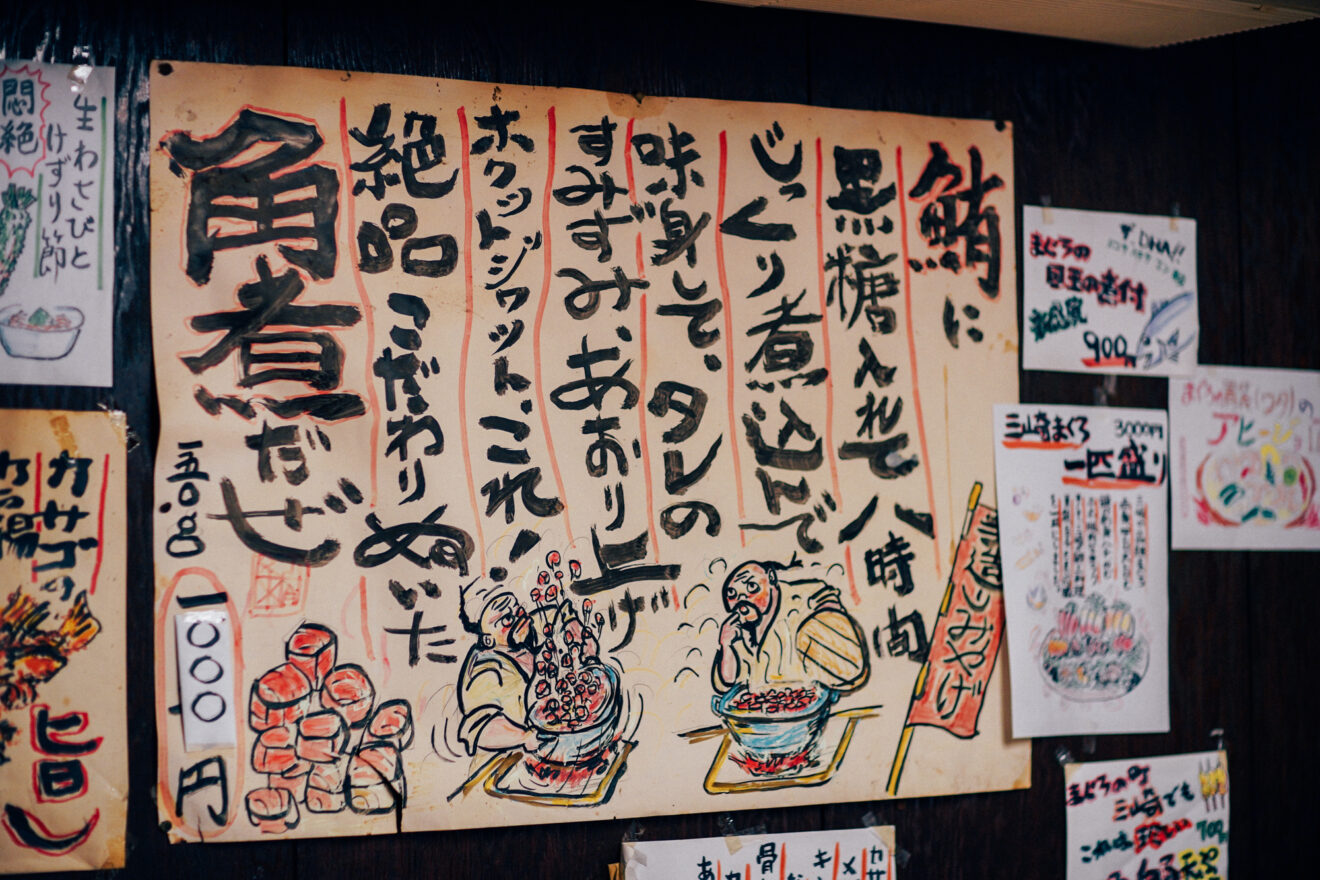

こうして無国籍まぐろ料理として新たに船出した「くろば亭」は隆盛を極めた。芳央は「まぐろオヤジ」としてのテレビ出演がどんなに忙しくとも親⽅として店を疎かにすることはなかった。毎⽇あたらしいメニューを開発することを⼰にもそして拓哉にも課した。

「毎⽇同じもの作っていると飽きちまうだろ」

今もまぐろ⼯房に籠もって「⼀⽇⼀新メニュー」を開発し続けている芳央はそう⾔って笑った。だが、テレビという何もかもが消費されるメディアに出演し続けてきた芳央の⾔葉はこんな⾵に⾔っているようにも思えた。「毎⽇同じもの出していると飽きられちまうだろ」

まぐろのカルビ焼き、まぐろのとろカツ、まぐろの味噌カツ、まぐろのドライカレー。くろば亭では刺⾝や寿司といった和⾷だけではないまぐろ料理が次々に誕⽣した。そんな三崎発のまぐろ料理は全国に伝播し、まぐろの価値観そのものを変えていった。その草分け的存在である芳央はまぐろ料理の真髄についてこう語る。

「餃⼦にしてもカツにしてもただまぐろを⼊れればいいってもんじゃない。⾁の代⽤品にしても意味がないんだ。料理にもっとも適した部位を使って、⾁以上のおいしさにならないとまぐろ料理じゃない。まぐろで⾁を超えなきゃいけない。まぐろだから旨いって⾔わせなきゃいけないんだ」

芳央が⽣み出したまぐろ料理はいつしか⼆百種類にまで及んでいた。「まぐろは捨てるところがない。なのに和⾷の料理⼈どもは⾚⾝とか⼤トロとか、いい材料を⼀所懸命集めて出すだけだろ。素材だけで勝負しようとしてるんだよ。そうじゃない。沖で材料がない中でいかに旨いものを作って喰うか。味噌漬けにしたり、なますにしたり、そうやっていろんな料理ができた。そういうまぐろ船の沖料理こそがくろば亭の⼟台になってるんだ。限られた材料の良さを ⽣かした料理。それこそがまぐろ料理の技なんだよ」

限られた素材で最⾼の料理を⽣む。それこそが⽞⼈の刃、すなわち「くろば亭」なのだと。

⽇本⼀のまぐろ漁師だった⽗・重太郎の背中を追い掛けてきた芳央。その彼が⽗親となり、⽇本⼀のまぐろ料理⼈となったとき、そこにはもうひとり、その巨⼤な背中の前で呆然と⽴ち尽くす息⼦・拓哉の存在があった。重太郎と芳央のように漁師と料理⼈ではなく、料理⼈と料理⼈という同じ道を選んでしまったが ゆえに劣等感を抱くことも⼀度や⼆度ではなかったのだろう。

「オヤジは多才じゃないですか。テレビ出たり、仏像彫ったり。迫⼒もあるし、 何たって絵になる。それに⽐べて⾃分は地味ですし、多才でもないですから」

⽗親について語るたびに拓哉の⼝からは⾃分を卑下するような⾔葉も漏れ聞こえてきた。だがそれは、かつて芳央が⽇本⼀のまぐろ漁師である⽗の背中に感じていたのと同じ劣等感だったのかもしれない。芳央はそれを越えた。次が⾃分の番であることを拓哉⾃⾝が誰よりも意識しているような気がした。

つづく

〈参考⽂献〉

「歴史地理学野外研究」第15号より「⽔産都市三浦三崎におけるマグロ料理と地域変化」⼩⼝千明

三浦三崎のくろば亭。今や地元住⺠でさえ知らない⼈も多くなったというそのルーツを⼤正昭和、平成、そして令和へと連なる家族の系譜とともに探ります。

2022.08.30

三浦三崎のくろば亭。今や地元住⺠でさえ知らない⼈も多くなったというそのルーツを⼤正昭和、平成、そして令和へと連なる家族の系譜とともに探ります。

2021.10.15

僕はずっと好きだった鳥羽の兄貴をひと目見ようと潮風アリーナに向かった。その日はあいにくの嵐、それでも会場は満席だった。

2020.11.07